ICTを活用してスライドを教員と共有する

探究は、1人1人、取り組む課題も違えば、進度も異なります。そのため、先生からいつもタイミングよく適切なアドアイスがもらえるとは限りません。そこで、ICT を活用し、ファイルを共有しながら探究を進めることをお勧めします。対話型論証モデルは一覧性があり、探究の進みぐあいと内容が一目で分かるので、生徒と先生のコミュニケーションにも有用です。

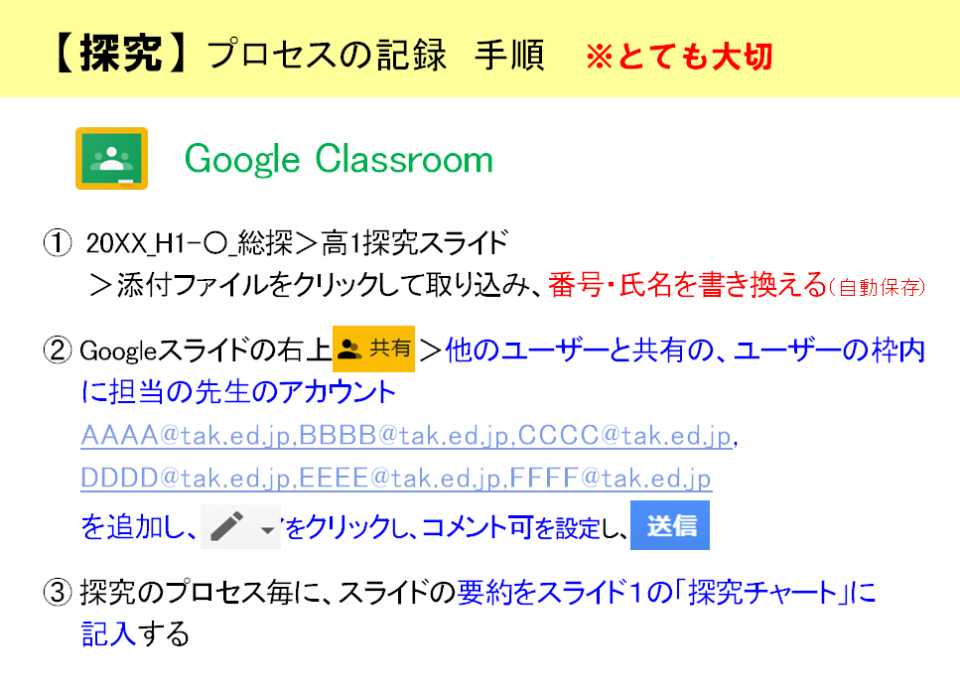

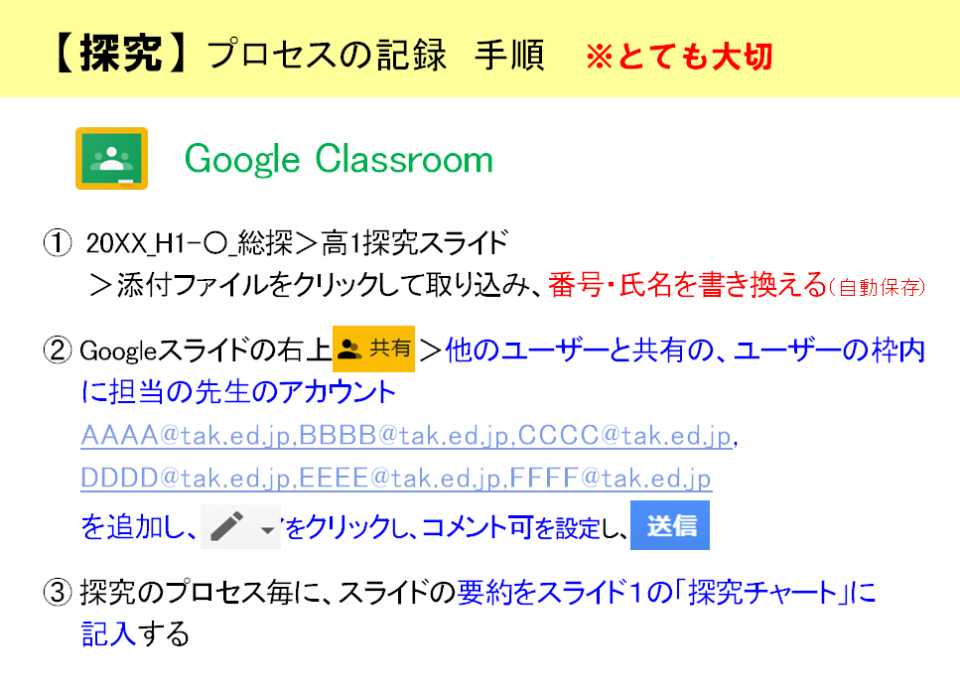

ファイルを共有する

探究を進める際には、本書第9章第2節で紹介した対話型論証モデルの雛形スライドを、生徒と教員がオンライン上で共有するとよいでしょう。そうすることで探究の進みぐあいや内容がすぐに把握できるので、授業時間内に有効なアドバイスをもらえる機会が増えることでしょう。

また、対話型論証モデルの雛形スライド1枚目(探究チャート)には、探究のプロセスごとに順次要約を記入していくので、どんな内容でどこまで進んでいるのかが一目でわかります。生徒の皆さんにとっては思考の整理と探究の指針として、先生にとっては適時適切な指導と評価に役立つことでしょう。

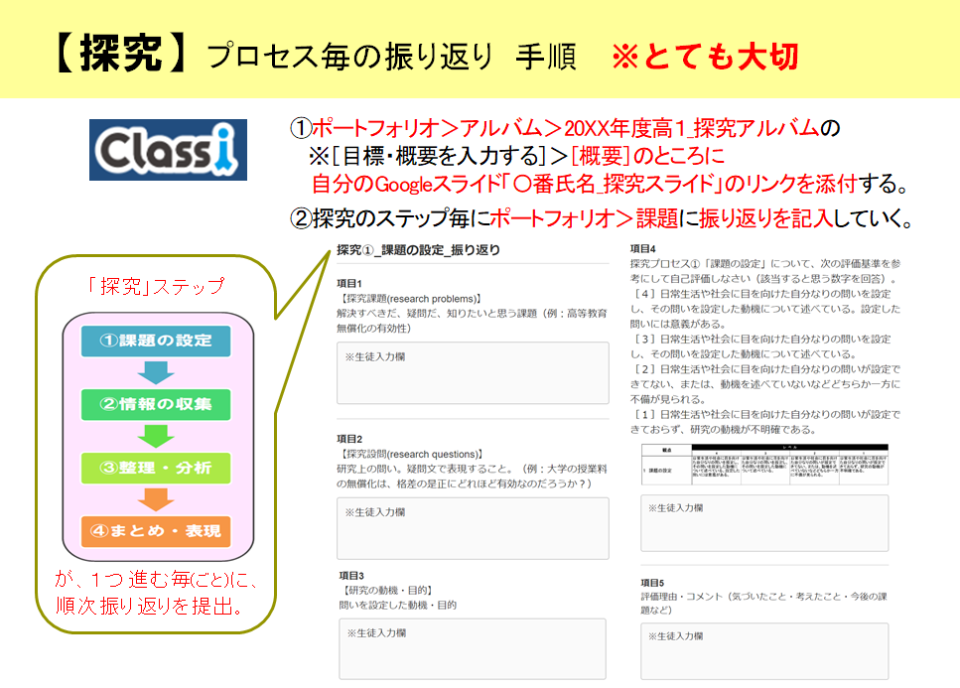

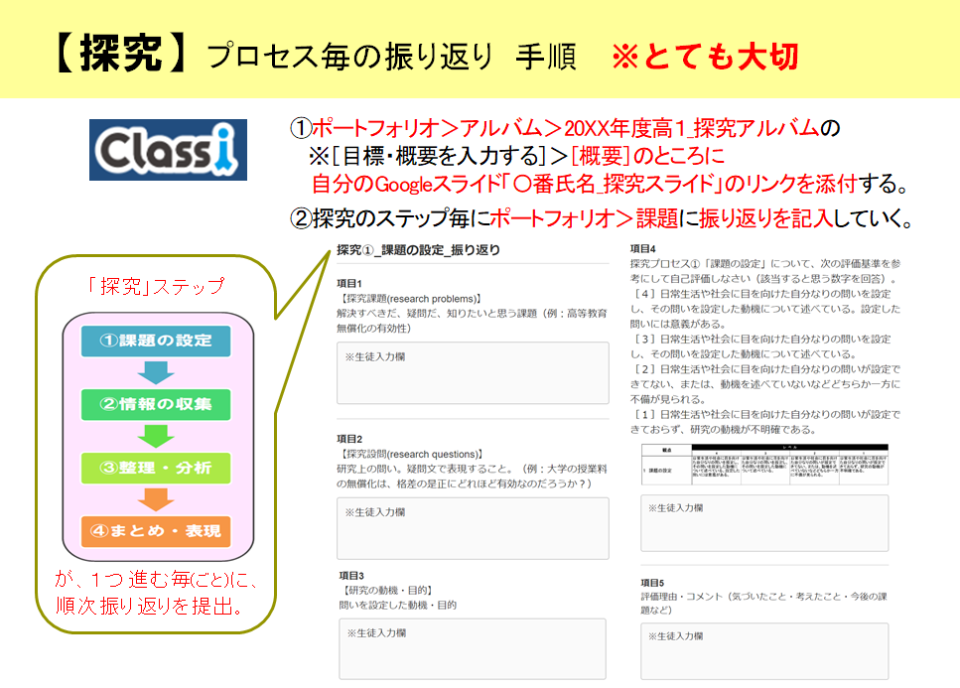

探究のプロセスをポートフォリオに記録する

探究で評価されるのは、最終的な成果物だけではありません。課題に対してどのように問いを立てたか、先行研究をどこまで調べたか、どんなデータが必要でそれをどんな方法で収集し分析したか、主張にどれほど説得力があるか、どんな対立意見を予想できているか、それに対してどのように反駁できているか、最終的にどのような結論に至ったか、といったプロセスにおける気づきにこそ、探究における重要な学びがあります。

「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」というそれぞれのプロセスで、ポートフォリオに振り返りを書く(図9.3.4 参照)ことで、自分の探究を高い視点から確認・修正することができるようになります。また、ポートフォリオを提出することで、その時々に指導の先生からフィードバックがもらえることでしょう。

同様のファイル共有の仕方で、ポスターやレポートの雛形を配信し、共通のフォームを使ってポスターやレポートを作成することもできます。対話型論証モデルを用いた探究では、探究チャートに概要をまとめているため、比較的すぐにレポートが書けたり、ポスター発表ができたりするのも大きなメリットです。

このように個別最適な学びの支援とポートフォリオの構築は、ICT が得意とするところですので、大いに活用してください。

要約の記入指示とeポートフォリオへの記入指示のスライドはこちらからダウンロードできます。