大学入試の公平性を確保するにはどうすればいいか?

ここでは、大学入試の公平性に関わる課題を取り上げ、対話型論証モデルを用いて、議論の内容を整理しながら、考えていくことにします。

大学入試での加点の是非に関する問い

近年、大学入学者選抜(以下、大学入試)は大きな転換点を迎えています。大学入試制度改革の過程で常に議論にあがるのは、公平性をどのように確保するかという点です。また、大学入試は、経済格差、地域格差への配慮も併せて議論されることが多く、その制度設計には多くの課題が含まれています。

たとえば、大学入学共通テストへの英語民間試験(4技能評価)の導入については、試験会場の数が地域ごとに異なるため、都市圏の生徒が本番の試験で有利になりやすいことや、経済的に恵まれない家庭の生徒は練習で受験できる回数が限られることなどから、試験機会の公平性に大きな問題があるとして、急きょ実施を取りやめた経緯があります。

では、見方を変えて試験機会の公平性を担保するために、住む地域や家庭の状況に応じて加点するという方策を取り入れるのはどうでしょうか。ここでは、「大学入試において、住む地域や家庭の事情に応じて加点すべきか?」というリサーチクエスチョンについて考えたいと思います。どちらかに〇をつけ、その理由を書いてください

(1)あなたは個々の事情に応じて、加点すべきだと思いますか、または加点すべきでないと思いますか?

(2)その理由を書いてください。

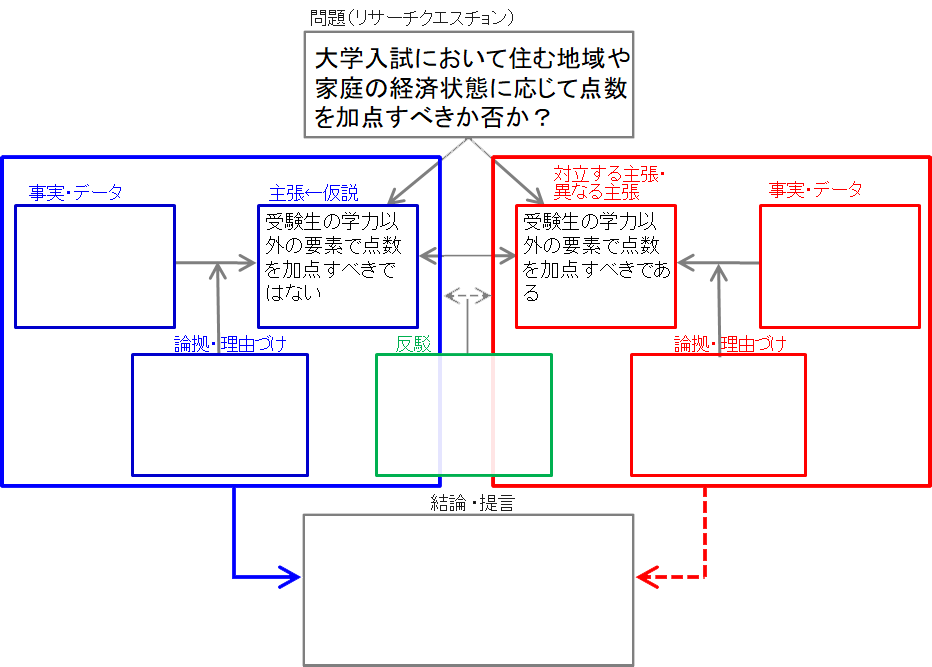

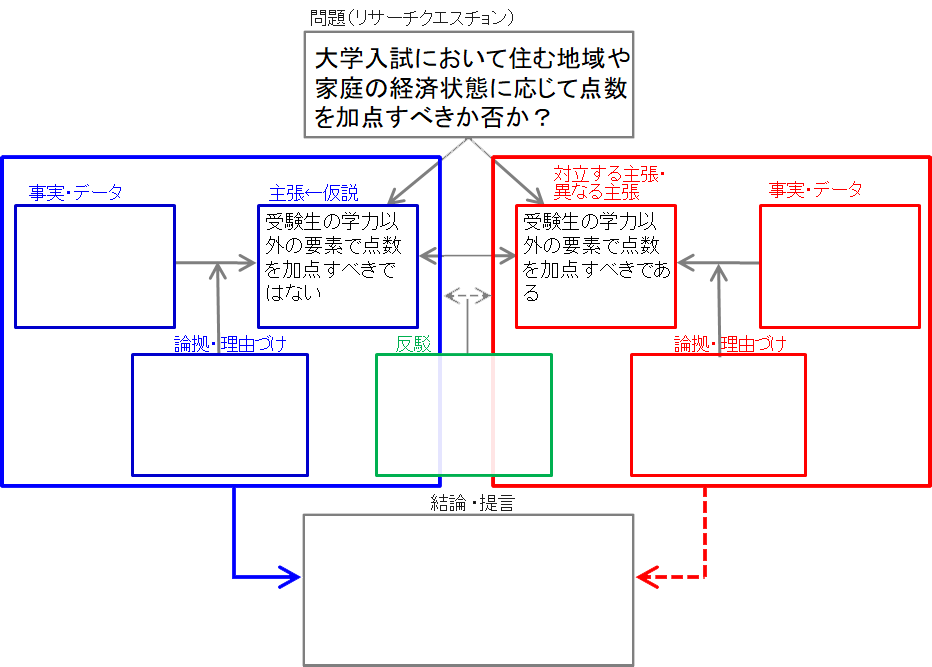

大学入試での加点をめぐる対話型論証①

上の設問で、あなたの意見が「加点すべきだ」か「加点すべきでない」のどちらであったかにかかわらず、「加点すべきではない」と考える人の根拠(「事実・データ」と「論拠・理由づけ」)を、以下の資料Aを用いて対話型論証モデルにまとめてください。

(5)次のような公平性・公正性を欠く不適切な合否判定は行わない。

① 合否判定の方法や基準に基づかず恣意的に特定の受験者を合格又は不合格としたり、それらの方法や基準に基づき決定した成績の順番を恣意的に飛ばして合格又は不合格としたりすること。

② 合理的理由がある場合を除き、性別、年齢、現役・既卒の別、出身地域、居住地域等の属性を理由として一律に取扱いの差異を設けること。

■ 資料A 大学入学者選抜実施要項について

【出典】文部科学省(2021)「令和4年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」より抜粋

「公平性・公正性の確保」について書かれていることには、概ね納得できますが、資料Aの4(5)②の記載は、逆に言えば「合理的理由」がある場合は、属性を理由として差を設けても構わないということになるのではないかという疑問がわきました。そこで、アメリカの大学入試はどうなっているのかを調べたところ、「アメリカ大学適性試験に大きな変更」(資料B)という記事を見つけました(資料Bは本書第8章第4節を参照してください)。

そこから、アメリカの大学入試であるSAT の改革案で、逆境で育った生徒に入試で点数を加算するという「逆境点」の案が検討されたことを知りました。その主張の根拠(「事実・データ」と「論拠・理由づけ」)を図8.4.1 の右側の三角ロジックに記入してください。

さらに、「The $100 Race」という動画、資料Cの風刺画(本書に掲載)を見て、最終的にあなたはどのような立場をとりますか。資料や動画から分かる現状をふまえて、最終的な結論を書き込みましょう。なお、今回の対話型論証モデルは、反駁の矢印が双方向に引けるようになっています。(1)で表明したあなたの立場が変わっても構いませんので、あなたが支持する立場を明確にしつつ、今回学んだ公平性の考え方もふまえて総合的な結論を導くようにしてください。

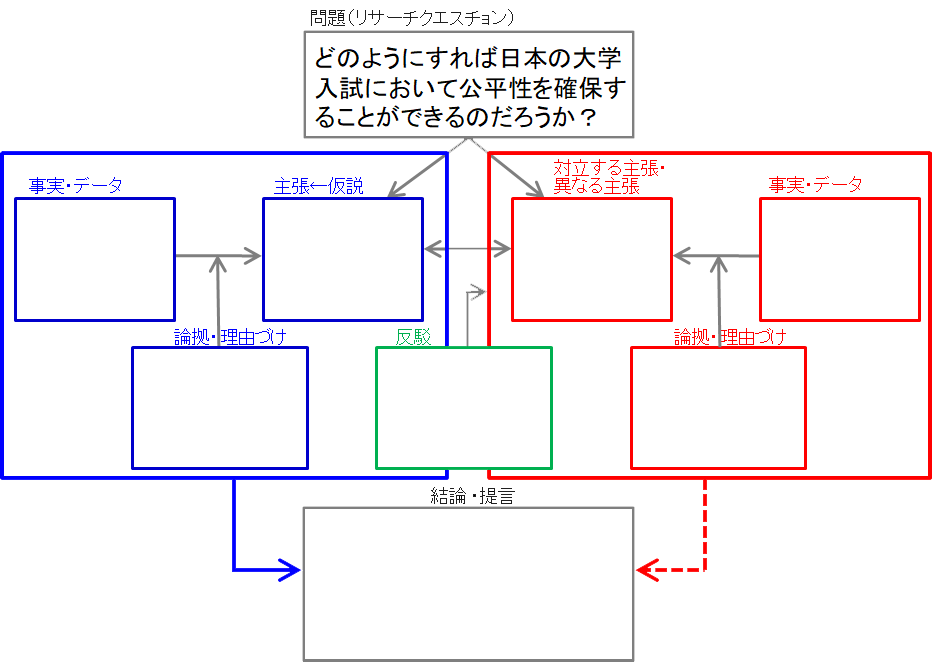

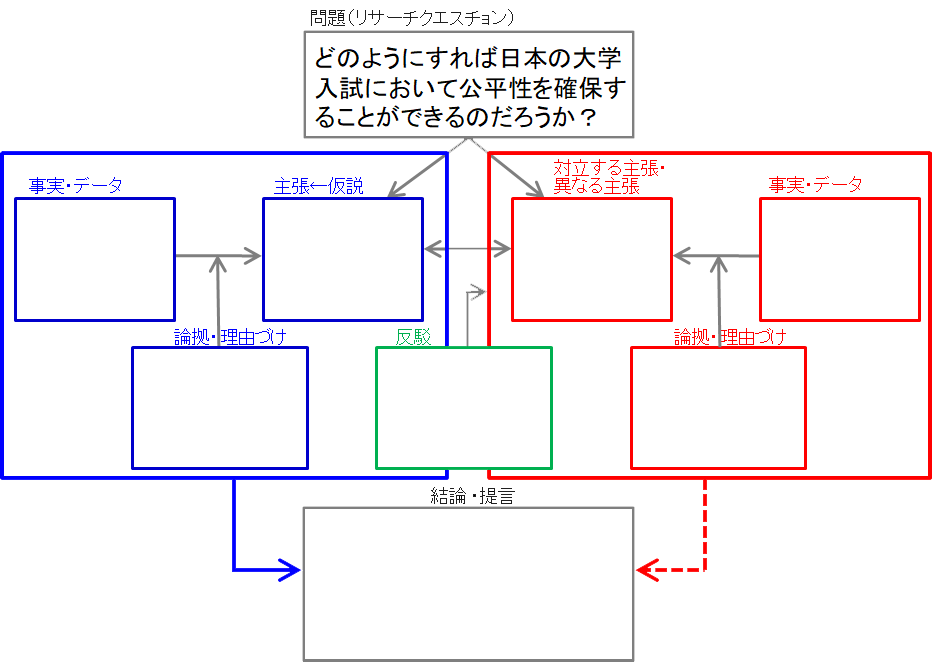

日本における大学入試の公平性をめぐる対話型論証②

これまでは主にアメリカの事例を根拠にして「大学入試の公平性」について考えてきました。しかし、先にみたように、日本においても公平性の問題が議論されています。では、どのようにすれば日本の大学入試において公平性を確保することができるでしょうか。

そこで、「どのようにすれば日本の大学入試において公平性を確保することができるのだろうか?」というリサーチクエスチョンを立てて考えていきたいと思います。

そのための情報を収集すると、資料Dと資料Eが見つかりました(本書第8章第4節を参照してください)。

(1)これらの資料をふまえてあなたはどのような対応策を考え、どのような根拠(事実・データと論拠・理由づけ)をもとに、自分の主張を構成しますか。図8.4.2の対話型論証モデルに、自分の主張と、それとは異なる主張の、両方の三角ロジックを記入してください。

(2)右側の三角ロジックの問題点を「反駁」の中に記入してください。

(3)最後に、すべての情報・分析を踏まえて結論・提言を記入しましょう。

対話型論証モデルができたら、この問題のポイント(本書に記載)を読んでください。

この問題の指導者用「学習・指導案」は次からダウンロードできます。