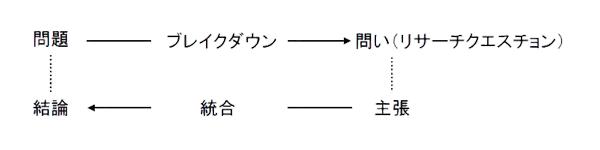

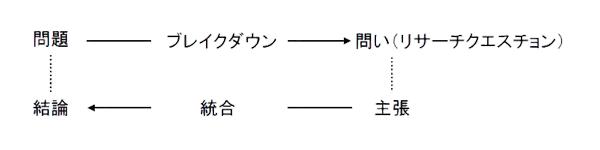

問題と結論の対応関係

「問題」のフェーズでは、課題を見つけ、それをブレイクダウンして「問い(リサーチクエスチョン)」を立てました。その問いのそれぞれに対して根拠に支えられた主張ができているはずです。それら複数の主張を関連づけて統合し、問題に対する結論を導き出します。「主張」は「問い」に対する答え、「結論」は「問題」に対する答えであり、ブレイクダウンと統合は逆の関係にあります。

ここまでのプロセスで、自分の「主張」と相手の「対立する主張・異なる主張」を検討し、相手の主張に「反駁」を加えてきました。しかし、反駁というのは、相手の主張の難点を言い立てて排除することではありません。反駁を試みるなかで、自分にはなかった視点やアイデアに気づくこともよくあります。そんな場合は、自分の主張の内容と相手の主張から取り入れるべき内容の両方を統合して、結論を導きます。

結論は問題に対する答えなので、問題のタイプによって、結論の形も少し違ってきます。事実論題(事実の有無・真偽を議論の対象とする論題)の場合は「XはAである」、価値論題(価値判断(善さ、美しさ、重要性など)を議論の対象とする論題)の場合は「Aはよい(重要だ、など)」、政策論題の場合は「Aを行うべきだ(政策の有効性を議論の対象とする論題)」といった形になります。このように、政策論題の場合は、結論が何かの提言を含むことになります。探究学習で使う対話型論証モデルで「結論」を「結論・提言」としたのはそういうわけです。

どんな探究でも、1回の探究で論じることのできる範囲は限られています。「結論」のフェーズでは、そのような残された課題・問いについてもまとめておきましょう。残された課題が、次の探究への橋渡しになるのです。