ゲーム規制条例は必要か?

実社会で起こっている事例を題材として、対話型論証モデルを使った探究を体験してみましょう。探究は、本来、自らの興味・関心に基づいてリサーチクエスチョンを設定して行うものですが、その前に探究を模倣的に体験しておくことで、対話型論証モデルを用いた探究の流れと考え方がしっかりと身につくことでしょう。

ここでは、青少年の健康や生活に影響を及ぼすゲーム障害*という課題について探究していきましょう。

ゲーム規制条例に関する問い

(1)ゲーム障害を防ぐために社会ではさまざまな取り組みが行われています。その一つとして、資料B(資料番号は本書による)のように、香川県が「ネット・ゲーム依存症対策条例」(通称:ゲーム規制条例)を出していることがわかりました。この資料を読み、疑問点・不明な点に基づいて複数の問いを立ててください。

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例

(前文)

インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力や体力の低下のみならずひきこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射(しゃ)幸性(こうせい)が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。

[中略]

子どものネット・ゲーム依存症対策においては、[中略]社会全体で取り組んでいかなければならない。

ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守るための対策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

[中略]

(子どものスマートフォン等使用の規制)

第18条 保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。

2 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当たっては、1日当たりの利用時間が60分まで(学校等の休業日にあっては、90分まで)の時間を上限とすること及びスマートフォン等の使用(家族との連絡及び学習に必要な検索等を除く。)に当たっては、義務教育修了前の子どもについては午後9時までに、それ以外の子どもについては午後10時までに使用をやめることを目安とするとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。

3 保護者は、子どもがネット・ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、速やかに、学校等又はネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

■ 資料B 香川県 ネット・ゲーム依存症対策条例(一部抜粋)

(2)(1)の中から1つを選び、その問いを適切な規模で探究可能な問い(リサーチクエスチョン)に練り上げてください。

ゲーム規制条例をめぐる対話型論証

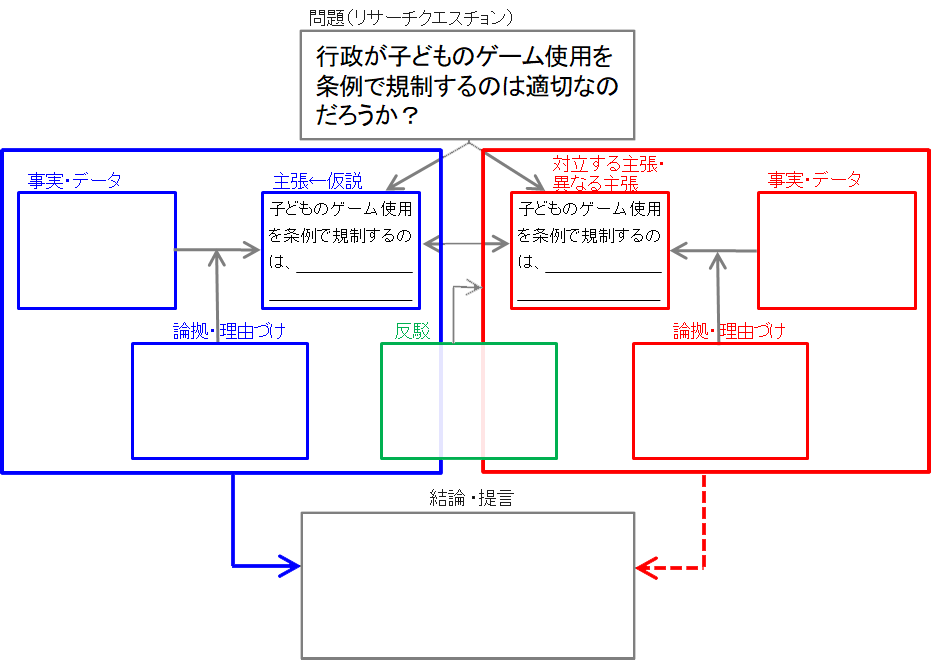

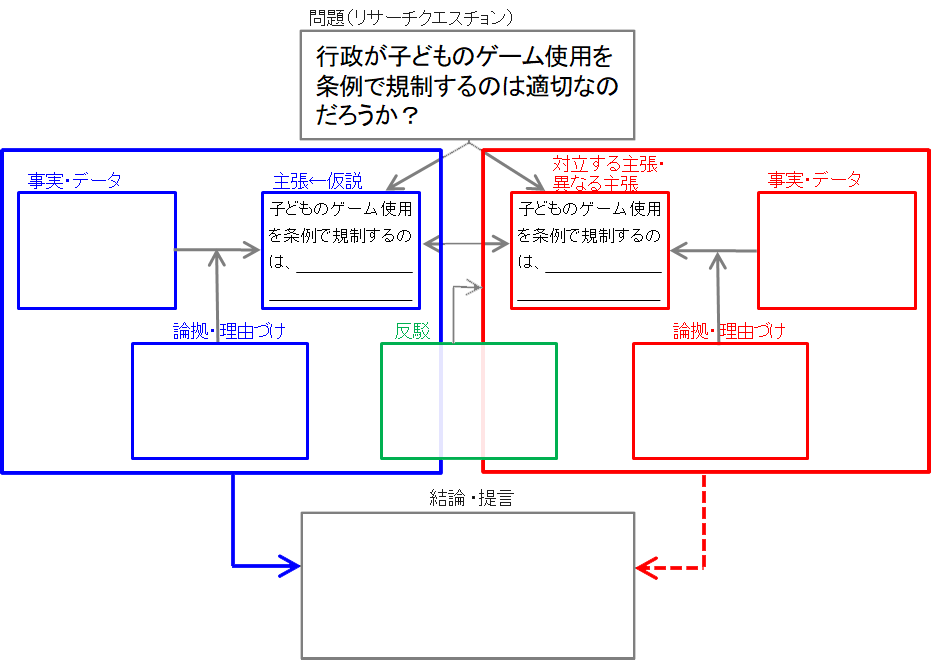

以下では、「ゲーム依存」という課題に対して、「行政が子どものゲーム使用を条例で規制するのは適切なのだろうか?」というリサーチクエスチョンを立てたとして進めていきます。

このリサーチクエスチョンに対しては、「行政が子どものゲーム使用を条例で規制するのは、適切だろう」という仮説と、「適切でないだろう」という対立仮説を立てることができます。

その仮説の確からしさを検証するためにさらに資料を探すと、4つの資料が見つかりました(資料は本書第8章1節を参照してください)。

(1)これらの資料をふまえてあなたはどちらの立場をとり、どのような根拠(事実・データと論拠・理由づけ)をもとに、自分の主張を構成しますか。自分が支持する立場と、それとは対立する立場の三角ロジックを完成させてください。その際、事実・データは、2つ以上あげることとします。

(2)右側の三角ロジックの問題点を「反駁」の中に記入してください。

(3)最後に、すべての情報・分析をふまえて結論・提言を記入しましょう。

対話型論証モデルができたら、この問題のポイント(本書に記載)を読んでください。

この問題の対話型論証モデルは次からダウンロードできます。